(PR)

【プラモデル製作記】タミヤ1/12 Fairlady 240ZG (1971年) フェアレディ240ZG

ボディの補正

ヒケの補正

このキットの初版発売は1973年です。なんと今から50年近くも前ですね。基本的な金型は当時のものを使っていますので、さすがのタミヤといえども、バリ、ヒケ、パーティングライン、押し出しピン跡など、補正すべき点はいくつかあります。「いくつもある」ではなく、「いくつか」しかないのがタミヤのすごいところでもあります。

こちらの写真は、ボンネット右側の表面に生じたヒケです。

パーティングラインの処理

押し出しピン跡

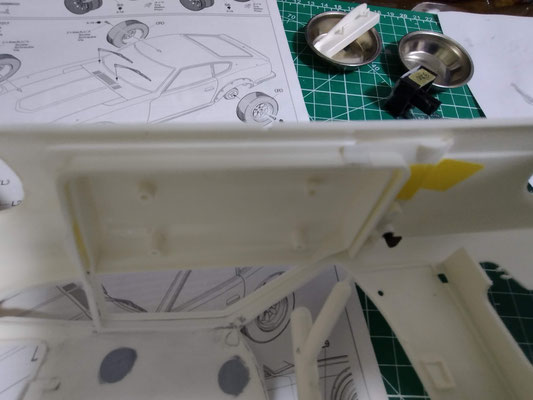

ボディの裏側には、押し出しピンの跡があります。ここはそのまま天井になる部分なので、パテを使って埋めておきます。パテにも色々種類がありますが、このあとでサーフェイサーを吹いて全体を確認する予定なので、同色のタミヤベーシックパテを使って埋めます。

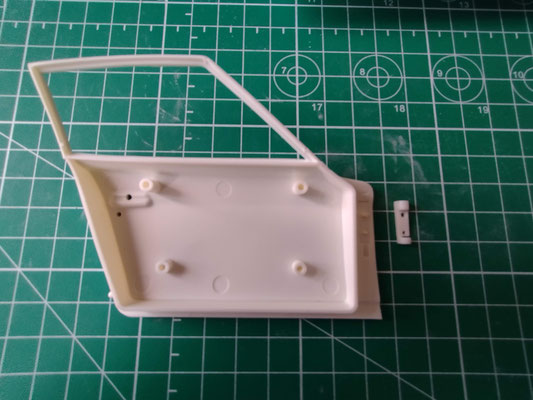

ドアの位置合わせ

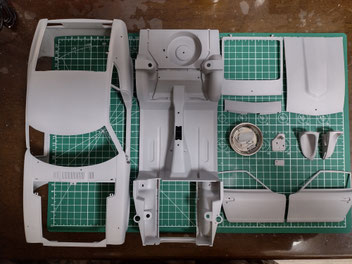

続いて開口部の位置合わせです。このキットは、左右のドア、ボンネット、リヤフードが開閉可能になっており、それぞれが別部品になっています。

閉めたときのすき間が綺麗に揃うようにこの段階で位置合わせをします。

ドアのヒンジはこのような構造になっています。

ボディ側からツメ(ピン)が生え、ドア側で受けます。

それぞれをバラバラに接着してしまうと、建て付けが悪くなってしまう恐れがあるので、あらかじめヒンジをかみ合わせた状態にしてから、位置決めをします。

このヒンジ受けにボディ側のヒンジをかみ合わせたら、慎重に位置決めしながらボディとドアをテープで仮止めします。

ボディ側のヒンジは流し込みタイプのセメントを使用し、クリップでしっかりと固定しておきます。このように無塗装の部品同士の接着は瞬間接着剤などよりもプラセメントでしっかりと固着させた方が高い強度が得られます。

ボンネットやリアゲートについても同様に位置合わせを行っておきます。

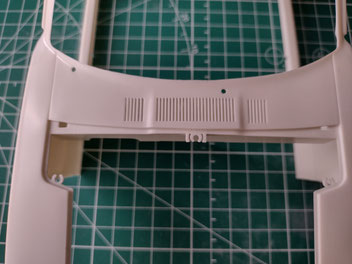

エアアウトレットの加工

ここでプチ改造を施します。エンジンルーム上部のボンネットとフロントガラスの間にあるエアアウトレット(エンジンルーム内の熱気を排出する窓)です。現代のクルマは様々な形が見られますが、昔のクルマは決まってこの位置にありました。

キットでは深く掘られてはいるものの、貫通はしていないダミー構造です。これを貫通させましょう。

給油口を開ける

もうひとつ、プチ改造です。このキットは、すでにドア、ボンネット、リヤフードが開閉可能です。しかし、1ヶ所だけ開いていない場所を見つけました。給油口です。開けちゃいましょう。

サフを吹いて最終確認

サフを吹くと、補正しきれなかったキズや段差が浮かび上がってきます。サンドペーパーで再補正して、改めてサフを吹きます。キズがすべて消えたら、この後の塗装に備え、ボディの表面を800番程度のスポンジやすりを軽く掛けて、スベスベにしておきます。

(PR)