【プラモデル製作記】ファインモールド くろがね四起 九五式小型乗用車(1937年)

ジオラマにします

単体としてのくろがね四起は完成しましたが、往時の活躍を想像しながらジオラマにアレンジしてみます。

くろがね四起の試作車は昭和9年に完成しました。その後、昭和11年から先行量産型、昭和12年から前期型の量産へと進化します。

モデルは前期量産型なので、このあたりの時代を再現したいと思います。昭和12年といえば、日中戦争(支那事変)が起こった年で、今から振り返れば敗戦へ向けたスタートの年でしたが、当時とすれば世界進出に向けて高揚した時代だったと思われます。

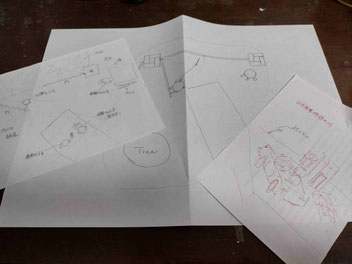

今回は帝国陸軍の、とある地方指令本部のエントランスを舞台に設定し、将校を乗せたくろがね四起が帰還する風景を再現しようと考えました。

フィギュアを作る

今回は4体のフィギュアを作ります。①くろがね四起の運転手、②助手席の将校、③門番の衛兵、④門を開けている人の4人です。どれも既成のキットにはないので、似たようなポーズのフィギュアを改造します。

ベースとして利用するのは写真のキットです。ポイントは日本兵だということです。服や装備の改造は容易ですが、欧米人の顔を日本人に改造するのは結構大変なので、今回はちょっとラクをします。欧米人→日本人の改造風景はこちらの記事をどうぞご覧ください。

フィギュアの部品構成はキットによってまちまちです。最初の写真は上記②のタミヤの将校で、かなりバラバラの部品構成になっています。これに対して次の写真の③のファインモールドの衛兵は両腕以外は一体成型になっています。いっぽう、同じファイモールドでも④の歩兵セットの方はタミヤ並みのバラバラ部品構成になっていたりと、金型の歴史を垣間見るキットになっています。

運転手と助手席の将校

くろがね四起に乗せる二人は下半身を大きく改造する必要があります。写真は②将校の例ですが、このような大股開きのままでは車に収まりません。そのため、足を短くして車内に収まるようにデフォルメする必要があります。

運転手の方は、右腕を別のパーツと交換し、ハンドルをつかむように調整します。助手席の将校は先ほど紹介した大股開きの修整のほか、軍刀を持ったまま乗車できるように腕の角度を整えます。

二人の衛兵

門番の衛兵と門扉を押し開けている衛兵も作ります。

門番の方は戦車兵セットに入っている敬礼中の兵士を使います。服装が真冬のものだったのを少しスリムにする以外に大きな改造はありません。

いっぽう、門扉を押し開けている衛兵の方は、行軍セットに入っている歩行中の兵士を使いますが、銃を抱えていた右腕を門扉を押している格好に作り変え、力を込めて押し歩くように歩幅も作り変えています。

フィギュアの塗装

フィギュアの成型が終わりました。痛々しいですが、持ち手となる真鍮線を刺し、まずは全体にサーフェイサーを吹きます。

サフを吹いた後のフィギュアの塗装は、肌のベース→衣服→靴や持ち物→肌の詳細、の順に行います。今回は、タミヤのアクリルカラーを筆塗りしました。

顔のディテールは、いつものようにアクリル絵の具を使って塗装していきます。アクリル絵の具は、プラモデル専用塗料とは異なり、乾燥時間が長いので、絵を描くように表情を作っていくことができます。パレットに、白、黒、赤、黄色を出しておけば、たいていの色を作れます。

(PR)

|

リキテックス(Liquitex) ガッシュ・アクリリック プラス 12色セット G1 10ml

新品価格 |

(PR)

|

タミヤ メイクアップ材シリーズ No.126 ウェザリングマスターGセット フィギュア用I 模型用着色剤 87126

新品価格 |

(PR)